英語のpriestという言葉は、仏教徒にも非仏教徒にも、アジアのさまざまな文化圏の仏教の聖職者を指すのに頻繁に使われています。 この用語の使用は、宗教的職業に対する仏教的理解そのものよりも、植民地時代の初期にローマ・カトリックの司祭がアジアに同時に存在したことによる。

通常、仏教の聖職者は、信徒の宗教的または物質的な利益のために儀式を仲介することよりも、個人の精神的達成を追求するために知恵(般若)、精神集中(三昧)、倫理的美徳(śīla)を養うことに基本的に関心が高いです。 さらに、初期仏教はもともと精神的な向上のための手段としての儀式を行うことに否定的であったことは、初期仏教の経典の研究からも明らかである。 例えば、ある経典(Saṃyuttanikāya, 4.218-220)では、マントラ(呪文)を唱えることによって死者を助け、天国への往生を助けると信じるバラモン教の僧侶の儀式的慣習を釈迦は嘲笑している。 これに対して釈迦は、現世で道徳的な行いをすることが、来世での生活の質を決定することを明確に示している。 チベットでは、仏教の聖人はブラマと呼ばれ、オカルト的な力を操る地元の僧侶はボンポと呼ばれ、土着のボン教の信奉者である。 スリランカでは、カプララ(僧侶)がデヴァラヤ(神々の祠)で、一般信者の代わりにデヴァ(神)にヤーティカ(祈願文)を唱えるという儀式を行う。 この慣習は、神々に帰する超自然的な力に正式に関与しない仏教のビクフ(僧侶)とは対照的である。

このように、ほぼすべての仏教文化において、仏教聖人は、外宇宙のさまざまなレベルで作用する神の力の編成よりも、内なる精神的な資質の育成と明確に関連しているのである。 実際、仏教の聖職者を表すサンスクリット語とパーリ語の用語はそれぞれ、bhikṣuとbhikkhuであり、これらは文字通り「乞食」や「托鉢僧」を意味し、僧侶としての役割を示唆するものではない。

仏教僧の大臣的側面の起源

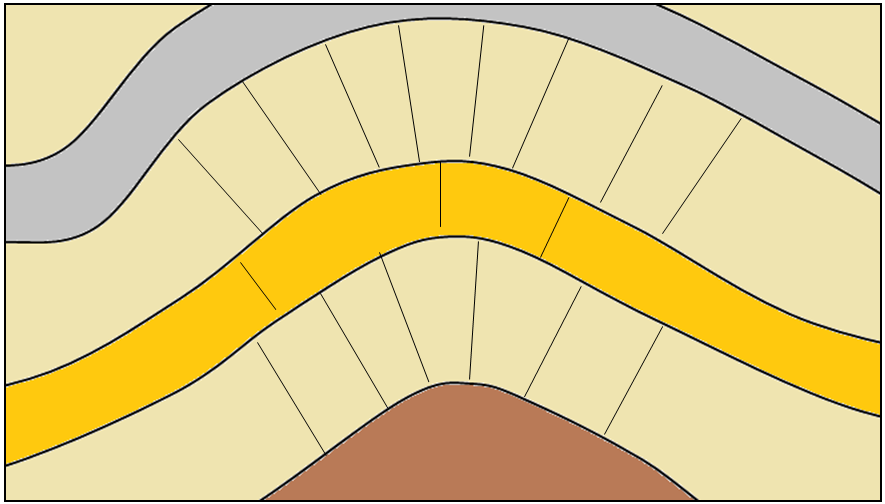

しかし、初期の仏教文献では、仏陀は仏教托鉢の僧侶的または大臣的側面の必要性を予見した慈悲深い教師として描かれています。 この僧職的な側面は儀式を行うことで表現されたわけではありませんが、それでも「多くの人の利益のためにさまよい」、信徒のための「功徳の場」(puṇyaksetra)となり、理解を求める人々にダルマ(法、秩序、真実)を説きなさいという釈尊の教えには、それが表れているのです。 これらの命令が、ダーナ(与えることの完全性)の利他的倫理とアーナートマン(無我、無私)の形而上学的中心性と関連して理解されるとき、仏教の宗教的職業という文脈における奉仕の仲介司祭の役割の根拠が明らかになる。 仏教の聖職者は、その地域の祭祀専門家の責任と機能の多くを実際に引き受けたのです。 今日、チベットの仏教聖者は悪魔払いの専門家であったり、スリランカの僧侶は占星術に長けていたり、中国の仏教徒は死者の葬儀を行う道教の僧侶と同じような役割を担っていたりすることが少なくない。 テーラワーダ(長老の道)とマハーヤナ(大乗)の両伝統では、仏教の聖者は儀式の専門家となり、特定のニーズが発生するたびに、一般的な儀式の実施を通じて一般信者に奉仕している。

中国・日本・セラヴィア派の仏教僧

中国の宗教は古代から現在まで、祖先に対する非常に深い敬愛の念が特徴である。 亡くなった親族を思い出し、崇めるのは生きている者の義務である。 そのため、仏教の聖職者は社会的、家族的なつながりを放棄しなければならず、仏教は中国での初期の歴史において、特に儒教界から厳しい批判にさらされました。 批判的な中国人をなだめるために、仏教徒は意識的に釈迦の一番弟子である無縁仏の伝説を広めた。無縁仏は、不注意で肉を食べたために地獄に生まれ変わった亡き母を、劇的かつ英雄的に救おうとした、という伝承がある。 仏教の擁護者たちは、ムリエンが多くの拷問に耐え、その過程で母親の身代わりとしてさまざまな悲惨な地獄で苦しんだと強調した。 しかし、そんな時、仏陀は「僧が集まって母のためにミサを行えば、母は救われる」という嬉しい知らせを告げた。 この伝説は、僧侶が檀家の死者のためにミサを行うという習慣を広める基礎となった。 地獄に住むすべての苦しむ魂を救うまで、自らの入滅を遅らせることを誓った地蔵菩薩と、呪われた地獄をさまよい、彼らの永遠の利益のために法を説いた観音菩薩である。 死者のためのミサは、犠牲的な行為や道徳的な行為によって得られた正のカルマの力を観音に移し、彼の救済活動を助けるため、または観音に死者の苦しみを終わらせるよう求めるために行われた。 このように、仏教の聖職者は、神道の僧侶と同じように第一次的な通過儀礼に関する司祭の任務を担っており、一般に、出産や命名式、結婚式の司式を依頼されることが多い。 このように僧職を見ると、仏教徒は他の宗教の僧侶と補完的な役割を担っていることがわかる。 また、ビルマ、タイ、スリランカなどのテーラワーダ諸国では、死者の世話をする儀式が僧侶の重要な役割となっている。 親族の死後、7日目、3ヶ月後、1年後に家族が集まり、追悼の儀式を行う。 このとき、遺族は僧侶を招いて托鉢をしたり、説教をしたり、聖典を唱えたりする(パーリ語でparitta、シン語でpirit )。 これらの宗教的行為によって得られたカルマの功徳は、亡くなった人に移される。 このようにして、毎年、家族の命日を祝い、年に数回、亡き家族のために「ダーナ(托鉢)」を行う家族も珍しくない。 このように、前の世代の亡くなった家族はすべて「援助」され続けているのである。 伝統的な仏教文化では、涅槃への究極の道は何度も生まれ変わるものであり、この究極の目標に向かって亡き親族を援助することが家族の義務となっているのである。 この儀式における僧侶の役割は極めて重要である。 …