概要

このセクションで説明するほとんどの量と同様に、長さも国際単位系で定義された基本量の1つである。 国際的に合意された長さの基本単位はメートルです。 長さの倍数や下位倍数には、キロメートル(1キロメートルは1000メートルに相当)やミリメートル(1ミリメートルは1000分の1メートルに相当)などがよく使われます。 皆さんも、定規、メジャー、メートル法、ヤードスティックなどを使って、いろいろな物の長さを測ったことがあると思います。 これらの一般的な測定器(総称はメジャー)は、科学者が適切な場合に長さを測定するために使用することもあります。 一般に、この種のメジャーには、センチメートル単位の大間隔とミリメートル単位の小間隔が記されている(目盛りがついている)。 したがって、メートル法を使えば、1メートルまでの物品の長さを、ミリメートル単位で測ることができる。

A selection of tools commonly used to measure length

多くの目的では、上に例示したような目盛りのついたメジャーが完全に適切である。 もちろん、測定の際には注意が必要である。 メジャーは、メジャーの最初のマーク(つまりゼロを表すマーク)が測定する長さの一端と一致するように慎重に配置されなければならない。 次に、メジャー上のマークが、測定する長さのもう一方の端に最も近くなるように探します。 視差エラーが発生する可能性を最小限にするために、目はメジャーと測定対象物の垂直上方にあるべきであることに注意してください。 視差誤差が何かわからない場合は、昔ながらのアナログ時計(針があるもの)をいろいろな角度から見てみてください。 時計の針が時計の文字盤と完全に一致していないため、時計に対する位置によって、時計の文字盤の微妙に異なる場所を指しているように見えることがわかります。

ここでもう一つ注意すべき点は、小節の分解能は小目盛りの間の最小の距離で決まるということです。 上の図のような小節の場合、最小の目盛りの間隔は通常1ミリメートルです。 より正式な分解能の定義は、あらゆる種類の測定器や計測機器に適用できるもので、出力で検出できる入力の最小変化量である。 ミリ目盛りのメジャーの場合、測定時に十分な注意と視力(または老眼鏡)があれば、1ミリの長さの変化(つまり入力の変化)は簡単に検出できる。 この場合の出力は、測定者が観察し記録した、測定対象物の端と一致するメジャー上のマークの位置となります。

バーニヤスケール

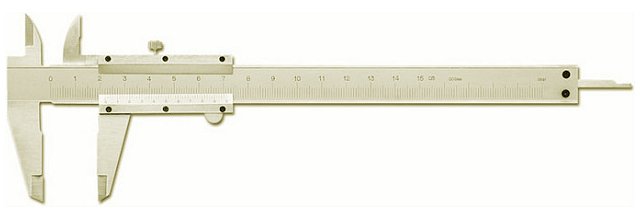

長さをより正確に測定する必要がある場合、あるいは測定する長さが上述のタイプのメジャーで容易に測定できない場合、別のタイプの測定器を使用する必要がある。 そのような測定器の一つに、バーニヤキャリパーと呼ばれるものがある。 典型的なノギスを下図に示します。 このように、外形測定用の大きな爪と、内形測定用の小さな爪があります。 ノギスには、他の測定器に見られる標準的な目盛りの他に、1631年にフランスの数学者ピエール・ヴェルニエが発明した「ヴェルニエ目盛」と呼ばれる目盛りが付いています。 この目盛りは、標準的なメジャーで測るよりも、はるかに小さな長さの違いを検出できるように設計されています。 ノギスは通常、棒や中空パイプの外径を測定するために使用されます。 中空パイプの場合は、内径の測定にも使用されます。

典型的なノギス

下の図は、ノギスを簡略化したものである。 …