Fico fascinado por Mary Shelley e pelo seu romance mais famoso por causa do seu marido. Em 2011, eu me vi tentando dar sentido à poesia de Percy Bysshe Shelley. Foi uma tarefa complicada. Percy era acima de tudo uma criatura de seu próprio momento cultural, e nada data como um zeitgeist. No entanto, o Frankenstein de Mary sai do mesmo nexo cultural e político que o verso de seu marido, e seu romance continua a nos fascinar. Duzentos anos após sua publicação em janeiro de 1818, ele ainda nos fala diretamente como um mito sobre a vida contemporânea. Inspirou adaptações cinematográficas entre gêneros, desde o comediante Abbott e Costello Meet Frankenstein até a ópera quasi-rock The Rocky Horror Picture Show e clássicos da ficção científica, como Blade Runner. Depois há o aparentemente interminável schlock e kitsch em banda desenhada e cosplay (onde os fãs se vestem como seus personagens de ficção favoritos). Tornou-se a abreviatura jornalística para intervenções tecnológicas em biologia humana ou ciência médica: O Dr. Frankenstein e a sua criatura fazem o seu caminho na corrente dominante da vida moderna. Eles reaparecem em nossas fantasias e pesadelos de forma mais consistente do que a maioria dos personagens ficcionais ou históricos. Agora podemos esperar uma série de novos Frankensteins, já que o gigante favorito de todos, com cara de cicatriz, e seu criador são refeitos para um novo tempo.

Mary tem sido muito pesquisada, muitas vezes em termos de se ela era boa ou má para Percy. Mas ela não tinha sido colocada no centro da sua própria história desde a biografia magisterial de Miranda Seymour, em 2000. Eu queria descobrir uma Mary Shelley para os nossos tempos: encontrar a rapariga por detrás do livro, e reconstruir como deve ter sido escrito. Sua história é tão arquetípica quanto a dos dois personagens mais famosos de Mary – sua vida e relações com os homens não poderiam ser mais relevantes para a nossa era #MeToo. Mary tinha apenas 18 anos quando teve a ideia para Frankenstein; 19 quando ela terminou de escrever o livro. Como é que um adolescente pode inventar não um mas dois arquétipos duradouros: o cientista obcecado pela pesquisa do céu azul e incapaz de ver que tem consequências éticas e sociais, e o quase humano que ele cria?

É um feito espantoso, e ainda mais quando nos lembramos que, sendo uma menina, Mary não foi educada da mesma forma que muitos dos seus pares de escrita Romântica. Ao contrário de Percy, ela não teve Eton nem Oxford, mas teve aulas na sala de aula da escola em casa e um semestre sombrio na Miss Pettman’s Ladies’ School, em Ramsgate, e aprendeu ao folhear os livros na biblioteca do seu pai. Seus pais eram dois dos radicais mais notórios de sua época: sua mãe, que morreu de complicações 11 dias após seu nascimento, foi Mary Wollstonecraft, autora de A Vindication of the Rights of Woman; seu pai era o filósofo político e romancista William Godwin. Ele pode ter sido um defensor do anarquismo, mas defendeu muitas convenções contemporâneas em casa. Uma vez Maria fugiu com Percy aos 16 anos, por exemplo, o antigo apóstolo do amor livre cortou sua filha até que ela se casou respeitavelmente.

Então como Maria criou sua obra-prima precoce? Uma resposta dada por leitores e críticos ao longo dos anos é que ela não o fez. Em sua primeira aparição, revisores anônimos supunham que este romance de idéias foi escrito por alguém próximo a Godwin, mas não que o autor pudesse ser sua filha. Percy, como genro, foi creditado em seu lugar. Mesmo nos últimos anos, as correções de Percy, visíveis nos cadernos de notas de Frankenstein na Biblioteca Bodleian em Oxford, foram apreendidas como evidência de que ele deve ter pelo menos sido co-autor do romance. Na verdade, quando eu mesmo examinei os cadernos, percebi que Percy fez muito menos do que qualquer editor de linha que trabalhe hoje em dia na publicação.

Uma segunda resposta céptica à espantosa realização de Mary menospreza-a mais sorrateiramente, sugerindo que os arquétipos de Frankenstein e da sua criatura não são de facto originais. Tais céticos citam o mito clássico de Pygmalion, um escultor que cria um amante para si mesmo, ou a figura meio-humana de Caliban em A Tempestade. Ambos fizeram parte do cânone cultural do início do século XIX e, crescendo numa casa literária, Maria terá tido conhecimento deles.

Mas as suas próprias criações diferem de ambas, e são estas diferentes qualidades que falam tão vividamente para nós hoje. Pigmalião, pelo menos nas Metamorfoses de Ovid, não se propõe a criar um humano, ele simplesmente se apaixona por uma de suas próprias criações. A deusa Afrodite está tão tocada por isto que dá vida à escultura por ele. A peça de George Bernard Shaw de 1913, Pygmalion, reconta esta parábola sobre a vaidade artística. A sua história sobre Henry Higgins, o linguista que faz uma jovem senhora de um vendedor de flores de rua mas o faz para seu próprio benefício e não para o dela, permanece hoje familiar na versão de Lerner e Loewe, o musical My Fair Lady.

Uma estátua também se transforma numa mulher em The Winter’s Tale, de Shakespeare, quando a figura da muito lamentada esposa do Rei Leontes ganha vida. A cada escola do século XVI, o jovem Shakespeare encontrou o mito do Pigmalião na sua sala de aula Stratford-upon-Avon. Assim, The Tempest ecoa outro mito clássico no qual o Minotauro, como o companheiro de Caliban, é a hedionda descendência de uma mãe humana e um pai sobrenatural e o domina sobre sua ilha até ser subjugado por um herói que chega.

Claramente, nem é um precursor para o jovem médico ambicioso de Maria que quer criar o humano perfeito, mas não o faz. De fato, Frankenstein é um dos grandes romances do fracasso, tomando seu lugar em algum lugar entre a divagante obra-prima do século 17 de Cervantes, Dom Quixote (que Maria leu enquanto trabalhava em seu romance) e a novela de Hemingway de 1952, O Velho e o Mar. Em ambos os livros, porém, o fracasso é visto com compaixão, no contexto da dignidade humana e dos ideais. Frankenstein, por outro lado, retrata-a como o resultado destrutivo do excesso de alcance. O retrato do fracasso de Maria como o coração negro da arrogância é tão forte que parece quase religioso. Com certeza, esta jovem filha idealista de um antigo ministro dissidente acreditava que o certo e o errado eram uma questão de fato, não apenas de opinião.

O apelo apaixonado de Frankenstein pela justiça é comovente, não é sermão. Mary nunca teve a chance de ser uma prig. Mesmo quando ela estava escrevendo o que se tornou seu primeiro romance, anos da dura censura da vida privada de uma mulher que hoje seria chamada de “vadia” tinham começado. Ela tinha sido ostracizada pela família e amigos por fugir com Percy, um homem casado, e foi sujeita a especulações ranhosas por parte de conhecidos homens. O casal casou-se depois que a primeira esposa de Percy, Harriet, tirou a sua própria vida, mas foram considerados tão desonestos que, numa decisão sem precedentes, foi-lhes recusada a custódia dos filhos de Percy desde o seu primeiro casamento. Em anos futuros, Mary se sentaria através de um sermão pregado contra ela, encontraria seu marido visto como um jogo justo por outras mulheres, e seus sogros fariam campanha para tirar seu filho sobrevivente.

Even assim, por mais sincera e envolvente que seja, a sua postura moral não é o que faz Frankenstein sentir-se tão contemporâneo. Nem a sua tecnologia do início do século XIX. Mary imaginou primeiro uma combinação de matemática e alquimia – e depois electricidade na sua edição revista de 1832 – animando o seu corpo de retalhos. Nenhuma delas ressoa realmente na era atual de descobertas bioquímicas e engenharia genética. A cena da electrocussão em laboratório imaginada pela primeira vez no clássico filme de Frankenstein de 1931 de James Whale parece agora fabulosamente kitsch.

Mas, no romance, o mito alimenta a tecnologia e não o contrário. Frankenstein nos mostra que a aspiração e o progresso são indistinguíveis da arrogância – até que algo dê errado, quando de repente vemos muito claramente o que era um esforço razoável e o que é um exagero. Quando ela escreveu seu clássico, Mary estava ciente de que o homem com quem ela casou era um exagerado emotivo e filosófico. Por toda a sua riqueza familiar, Percy estava muitas vezes endividado. E o seu timing era assombrosamente pobre: mesmo durante a sua primeira gravidez, ele tinha pressionado Maria de 17 anos a dormir com o seu melhor amigo em busca do amor livre, enquanto o seu próprio envolvimento romântico de longa data com a meia-irmã de Maria tinha começado na altura da fuga do casal. Além do mais, para um escritor soi-disante, notavelmente pouco do seu trabalho tinha sido publicado; Mary passou muito tempo copiando-o de forma justa para enviá-lo aos editores.

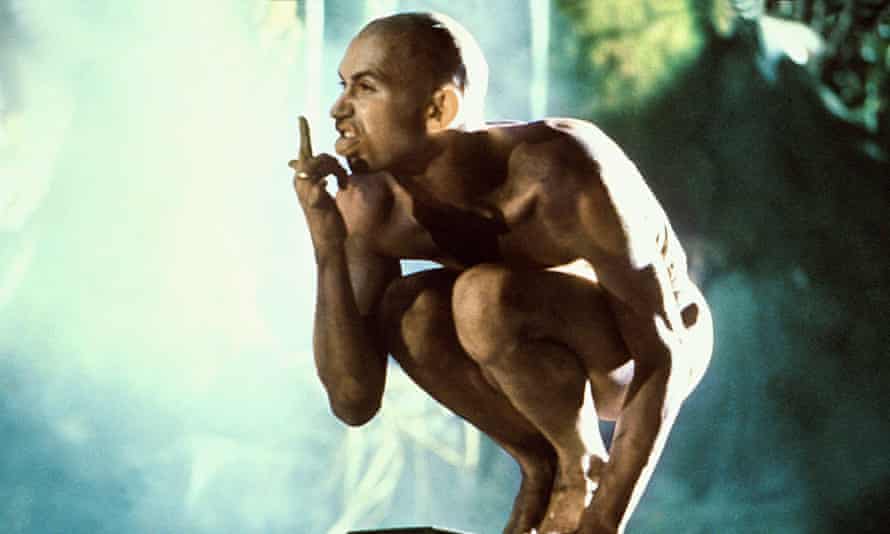

Mas Frankenstein não é um livro de memórias. A pergunta que faz, “Até onde é muito longe?”, está no coração da modernidade. Os Românticos, entre eles Maria, “inclinaram-se” para o progresso. O grande historiador Eric Hobsbawm chamou o período desde o início da Revolução Francesa, em 1789, até o início da primeira guerra mundial de “o longo século XIX”. Publicado no início desta era clássica da modernidade, o romance de Maria ainda hoje nos ajuda a definir seus termos. Abreviatura da forma como nos sentimos dentro de um mundo de crescente complexidade criada pelo homem, “modernidade” é tanto positiva quanto negativa, sinalizando esperança de progresso, assim como nosso medo de mudança. Frankenstein identifica o desencontro entre a experiência humana e o que se espera de nós à medida que a tecnologia e a ciência avançam… Rex Harrison, Audrey Hepburn e Wilfrid Hyde-White em My Fair Lady (1964).

Além de ser emocionalmente expressivo, Frankenstein foi informado pelo debate intelectual contemporâneo. Em 1816, quando Maria começou a escrevê-lo, o estudo dos fenômenos naturais ainda não era uma profissão apropriada; o termo “cientista” ainda não tinha sido inventado. A especulação amadora poderia ser de vanguarda. Aqueles que eram profissionais davam palestras públicas na moda, o que encorajava uma participação mais amadora. Quando Maria estava na adolescência, esses palestrantes incluíam o amigo de seu pai, o químico e inventor Sir Humphry Davy; o físico e filósofo italiano Dr Luigi Galvani e seu sobrinho Giovanni Aldini, cada um dos quais fazia demonstrações de como passar uma corrente elétrica através dos nervos de um cadáver.

Os seus tempos parecem tão certos para o romance de Maria que fui brevemente tentado por uma terceira resposta ao enigma de como Frankenstein surgiu: uma mulher muito jovem simplesmente, sem arte, canalizou para o seu livro tudo o que se passava no seu meio social e cultural. Claro que isto reduz a história cultural à sabedoria popular de que “todos têm um livro dentro”, e ignora o trabalho e a técnica envolvidos na produção de uma obra que é publicável – para não falar de uma grande obra. No entanto, é fascinante a frequência com que as escritoras têm esta reacção. Pense na recepção generalizada daquela imponente escritora do século XX, Sylvia Plath – não menos poetisa transformadora do que seu marido Ted Hughes – como simplesmente expressando seus sentimentos. De fato, pense hoje na poetisa americana Sharon Olds, forçada por anos a se equivocar sobre se o material de sua obra premiada com o Pulitzer é autobiográfico para que ela não seja dispensada de forma semelhante. A questão não é como Mary escreveu Frankenstein, mas por que é tão difícil acreditar que ela o fez? Afinal, ela mesma deixou um retrato do tipo de pensamento que ela gostava: o intelecto saltitante e quase intuitivo que ela dá ao Dr. Frankenstein. Apenas o tipo de “aha!” que pode de repente, e brilhantemente, sintetizar uma série de idéias aparentemente não relacionadas, exatamente como faz a história de Mary.

Todos os dados que sabemos sobre o seu processo de escrita – e sabemos muito, graças ao seu diário e cartas – dizem-nos que foi conscientemente literário, cuidadosamente trabalhado. Até o seu famoso gatilho foi literário. Depois de terem passado uma noite em junho de 1816 lendo juntos histórias de fantasmas, Lord Byron colocou um grupo de seus convidados na Villa Diodati, às margens do Lago Genebra, um concurso de escrita. Como Mary recordou: “Cada um de nós escreverá uma história de fantasmas”, disse Lorde Byron… Eu esforcei-me para pensar numa história, uma história para rivalizar com aqueles que nos tinham excitado para esta tarefa.” Enquanto isso, os homens na sala – Percy, e ou Byron ou o médico de Byron, John William Polidori – estavam tendo uma conversa séria sobre “os princípios da vida”. Parece não ter ocorrido a ninguém que Maria, tendo já dado à luz duas vezes e perdido seu primeiro filho aos 12 dias de idade, provavelmente sabia mais sobre tais “princípios” do que qualquer outra pessoa presente.

Mas tudo o que a mãe adolescente não se sentia autorizada a mencionar no salão de Byron alimenta seu romance. Mary completou grande parte de Frankenstein enquanto vivia em Bath, numa altura em que Percy estava frequentemente ausente. Foi um ano tempestuoso em que tanto sua meia-irmã Fanny como Harriet Shelley se mataram, a filha de sua meia-irmã com Byron nasceu, Mary se casou e ficou grávida pela terceira vez. Não é surpresa que o romance seja tão repleto de compreensão e de visão humana: ansiedades maternas por criar um ser humano perfeito; medos de fealdade, falta de amor e rejeição; uma análise do que é não ser incomodado e estar sozinho no mundo.

Estes são temas universais e, em agosto de 1818, o livro “parece ser universalmente lido”, como relatou seu amigo escritor Thomas Love Peacock a Mary e Percy. Mas Maria não estava se baseando neste sucesso. Ela já tinha seguido Percy até ao exílio político na Europa, e dentro de um ano iria sofrer a morte de ambos os seus filhos. Arrastada de coluna em coluna pelo carismático e pouco confiável homem com quem ela se comprometia, mesmo quando ele se tornava cada vez mais infiel a ela, ela, até a morte de Percy em 1822, não se assemelhava a nada como uma “esposa entregue”.

É impossível contar a história de sua vida sem que, a cada momento, ela se desse conta de que Maria era uma escritora. Viúva pouco antes de fazer 25 anos, ela descobriu que a maioria dos amigos não teria nada a ver com alguém que eles viam como uma cruz entre a mera amante de um poeta e o desmancha-prazeres que lhe apertou o estilo. Ela voltou a Londres e passou as duas décadas seguintes a pagar uma mesada pelo filho sobrevivente que o seu sogro lhe emprestou. O filho mais velho de Sir Timothy Shelley era ilegítimo, mas ele nunca aceitou Mary – que tinha vivido e tido dois filhos com Percy antes de ela se casar com ele – na família Shelley.

Still, uma sobrevivente obstinada e uma profissional consumada, Mary se apoiou, e viu seu filho através de Harrow e Oxford, por sua escrita, a maior parte da qual teve que ser feita anonimamente. Os arquivos estão cheios de suas tentativas infrutíferas de lançar para as editoras. É difícil imaginar um autor do sexo masculino que teve um sucesso semelhante, popular e crítico, sendo tão consistentemente derrubado para trás. Mas Mary teve a má sorte de não ter começado sua vida de escritora sob um pseudônimo masculino. Notória nos círculos literários por causa de sua relação com Percy, ela nunca desfrutou das liberdades de seus contemporâneos um pouco mais jovens, os Brontës e George Eliot. Depois de Frankenstein, ela não foi lida puramente como escritora, mas sempre julgada como uma mulher.

Num artigo revelador de 21 de outubro de 1838, quando tinha 41 anos, Mary tentou conciliar o sentimento de que “ser algo grande e bom foi o preceito que me foi dado” com sua falha em escrever filosofia radical em “a boa causa”. “A minha total ausência de amizade, o meu horror de empurrar e a minha incapacidade de me apresentar a menos que fosse guiada, acarinhada e apoiada, tudo isso me afundou”. Forçada a sentir-se inferior pelos dois pesos e duas medidas contra ela, mas envergonhada pelo seu fracasso em alcançar tudo o que um homem poderia sem essas deficiências: Mary sente-se absolutamente contemporânea. Encontramo-la hoje em debates sobre o prêmio feminino de ficção, em artigos de revista comparando a sorte de escritores e escritoras, nos horrores do sofá de casting.

Frankenstein mostra-nos como o fracasso e a arrogância são duas faces da mesma moeda. A vida de Mary revela a tremenda arrogância necessária para esta adolescente dar à luz dois dos mitos mais duradouros e influentes do nosso tempo.

- Publicado em 18 de Janeiro, Fiona Sampson’s In Search of Mary Shelley: The Girl Who Wrote Frankenstein (Perfil, £18.99) é uma Livraria Guardiã Um para Assistir. Para encomendar uma cópia por £13.99 vá à Guardianbookshop.com ou ligue para 0330 333 6846. Grátis no Reino Unido p&p acima de £10, apenas encomendas online. Também está em série no Livro da Semana da Rádio 4, de 15 a 19 de Janeiro.

Deixe uma resposta